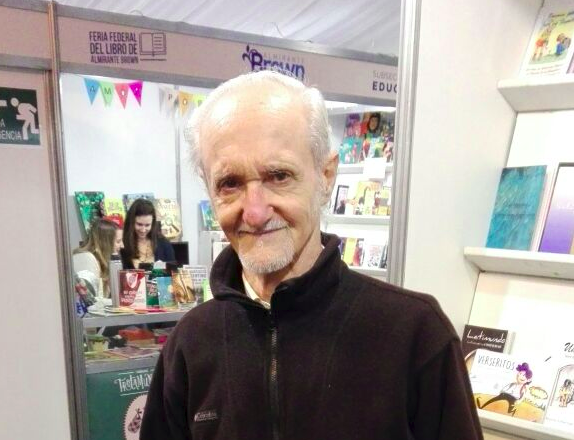

Ariel Díaz es un escritor original, con una personalidad alegre y entusiasta. Nos acercamos a él porque, además de escuchar algunos de sus cuentos, supimos que ha recibido el premio Ángel Ganivet, dado por Finlandia.

¿Cuándo comenzaste a escribir y en qué tipo de literatura te especializaste?

Comencé a escribir en 1987, un año antes de jubilarme como Jefe de Máquinas en la Marina Mercante Argentina. Llevo realizados más de 300 cuentos. Si bien la mayoría de ellos son para adultos, he escrito cuentos infantiles y juveniles y una obra de teatro.

¿Quiénes fueron los escritores que más influyeron en tu actividad (o en tu vida) y por qué?

He leído mucho y muy variado. Pero los escritores que más influyeron fueron Julio Cortázar y Abelardo Castillo.

¿Cuáles han sido a lo largo de tu tarea de escritor las fuentes inspiradoras para esta actividad? (la gente, los paisajes, el autoconocimiento, los afectos, la soledad etc.).

Generalmente lo que leía; o la gente que me inspiraba para componer un personaje.

Nos interesaría que nos cuente acerca del premio que recibiste de Finlandia: ¿Cuándo? ¿En qué consistía el premio? ¿Cómo se enteró del certamen?

En julio de 2012 me enteré a través del sitio en Internet http://www.escritores.org del VI Concurso Literario Internacional Ángel Ganivet. Envié mi obra “Mi padre, ese prodigio”, que resultó ganadora en noviembre de ese año. El premio consistió en 500 Euros, un diploma y un “Martín Fierro” narrado en 5 CD y un DVD.

¿Qué conocés de Finlandia?

La ubicación en el mapa.

¿Te pareció una buena experiencia haber participado en esta Feria del Libro? ¿Por qué?

Me pareció una excelente experiencia, tanto la del 2016 como la actual, ya que me contactó con otros escritores y con el público lector.

¿Qué consejo les darías a los escritores jóvenes que recién comienzan, sobre cómo progresar en esta bella tarea de escribir y mantenerse a pesar de las dificultades que seguramente encuentran?

Que lean mucho a buenos escritores. Es la mejor motivación para comenzar a escribir. Y que nunca es tarde para comenzar. Mi primer cuento, “La pulsera”, lo escribí a los 51 años y con él gané el XXXI Premio Jauja de Cuentos 1990, en Valladolid, España.

Fennia agradece al escritor Ariel Díaz por la entrevista otorgada.

El cuento que recibió el Premio Ángel Ganivet de Finlandia

Mi padre, ese prodigio

Escucho los pasos lentos, amortiguados, deslizándose por la sala. Lo imagino con una mueca de aprensión en su rostro mientras camina esquivando los viejos trastos apolillados que heredé del abuelo, pi-las de libros y bolas de papel con abortos de poemas diseminados por el suelo y alguna que otra cucaracha con las patas para arriba. Tratará, como siempre, de no tocar nada y avanzará de puntillas por las partes más limpias; pretende evitar la contaminación con esa capa de polvo que se ha depositado sobre suelo y enseres, hasta darle a todo la misma identidad.

—¡Daniel! ¿Estás ahí?

¿Dónde podría estar a las nueve de la noche? Sabe que aprovecho las pocas horas libres de mi tra-bajo y de las detestables tareas domésticas —a las que cada vez dedico menos tiempo— para leer poesía. Dejo el libro y me siento en la cama.

—¿Estás solo? —pregunta en voz baja, sin asomarse.

Sí, estoy solo, siempre estoy solo.

Entra al dormitorio cuando me estoy poniendo los pantalones. Esa maldita costumbre que tiene de meterse en mi vida, se cree con derecho, no se lo di pero se lo toma igual. Ve el libro sobre la cama.

—¿Alberti?

Sonrío sin ganas. Claro que Alberti. Mi poeta favorito. ¡Muy astuto! El libro me lo había regalado él la semana anterior. ¿Qué otra cosa puedo estar leyendo a fin de mes, cuando al comienzo ya he gastado la mitad de mi sueldo mínimo en libros de poesía y a mediados los he devorado con mi hambruna poética?

Molesto, soy consciente del tufo que avasalla el cuarto en esta calurosa noche de julio, tufo que mana abundante de todos mis poros y se desprende de las sábanas pringosas, ¡casi dos meses sin lavarlas! Espero controlarme si hace algún comentario irónico o pretendidamente gracioso respecto a la limpieza o a mis espaciados baños. Inclinándome hacia adelante y de puntillas —para no manchar con mi sudoroso y prominente abdomen su camisa blanca o su impecable pantalón castaño—, le doy un beso.

—He comprado algunas cosas para que cenemos juntos.

¿Quién le ha dicho que estoy pasando miseria? ¿Quién le mendigó algo de su insolente dinero? Re-cojo la camisa del suelo y me la pongo. Como lo he visto fruncir la nariz varias veces buscando el origen de los efluvios, salgo del dormitorio y me sigue hasta la sala.

—¿Tienes algo de pan?

Sí, de la semana pasada, no mucho; si lo mojo y lo pongo en el horno queda crocante.

El cabello abundante, ondeado, castaño y aún sin canas, enmarca su rostro perfecto, donde se des-tacan los ojos claros, llenos de vida, ¡y vaya si vive! La camisa —cuidadosa¬mente desabrochada y arre-mangada con dobleces perfectos, sin ninguna arruga, como sólo él sabe hacerlo— contrasta con la piel bronceada y tersa de su rostro varonil. El cuello y los brazos fuertes revelan los músculos trabajados del atleta.

—Quiero mostrarte algo que… ¡te vas a sorprender!

Ya conozco esa expresión; ese caminar excitado alrededor de la mesa mirando el suelo para no de-nunciar el brillo de sus ojos, la respiración entrecortada, ansioso por ver mi reacción, mi gesto de sorpresa, y así gozar de la expectativa que el anuncio me provoca.

Me acerco a la ventana. Ni la más leve brisa. Boqueo tratando de hacer más respirable el aire irrespi-rable. Saco del bolsillo el pañuelo húmedo y arrugado y me lo paso por la cara que chorrea; acabo de po-nerme la camisa y ya la tengo pegaba al cuerpo, empapada de sudor. Transpiración, me corregía mamá, siempre empeñada en mejorar mi vocabulario. No, yo no transpiro: sudo, mamá, soy diferente. ¿No ves? Cuando hace calor, tú transpiras, apenas humedeces las axilas, la frente. Pero, mira cómo me chorrean las cejas, la punta de la nariz, fíjate en mis sobacos, porque ni eso, yo no tengo axilas, apenas sobacos desti-lando ese líquido viscoso, repelente, que brota a chorros de mi piel, bañando mi camisa y continúa man-chándome el pantalón, hediendo, hediendo; no, mamá, esto es sudor, un sudor horrible, ojalá transpirara; y no te digo nada si me quito los zapatos y los calcetines, el olor ya es ofensivo, mamá, sí, es sudor, excre-ción, sobaquina, catinga de la peor calidad, pegajosa, repugnante.

—He traído pollo al horno con patatas. ¡Tiene una pinta! ¿Te gusta?

Prohibidas las pastas, los fritos, las patatas, los huevos, el pan, las hamburguesas, te lo dijo el doc-tor, repetía mamá, debes respetar el régimen, vas a ser obeso. Ya era un gordo deforme, sólo pensaba en comer. Y cuanto más intentaba mamá que siguiera un régimen, más trampas hacía para saciar mi hambre infinita. No me explico, doctor; le hago seguir una dieta estricta, pero, en lugar de adelgazar, engorda. ¡Dieta estricta! Lo que nunca supo mi madre era que me levantaba dos veces durante la noche para arrasar con lo que hubiese en la bolsa del pan, en el frigorífico y en la despensa. Éste era mi lugar preferido: antes de encender la luz, se me hacía agua la boca al imaginar los estantes repletos de quesos turgentes y, colga-dos de ganchos cual fruta madura y prohibida, impúdicos embutidos y jamones profanos. Me salvó lo dis-traída y confiada que era mamá.

—No, la sorpresa es otra cosa. Ni te imaginas. Dime, te gusta, ¿no?

¡Cómo no me va a gustar! El pollo con patatas siempre ha sido una de mis debilidades.

Mi padre empezó a preocuparse por mi gordura y mi desapego al estudio cuando cambió su puesto de Capitán de buques mercantes por un trabajo en una oficina de navegación y estuvo más tiempo en casa. Descubrió que esa fofa bola de grasa que comía mirando televisión, rodaba a su alrededor y volvía a comer mirando televisión, era su hijo. Lo que no había hecho en varios años quiso hacerlo de golpe. Trató de in-teresarme en el arte. Se empeñó en que leyera, tomara sol, practicara deportes. Me llevó con él a jugar a la pelota vasca —papá era un zaguero excelente—, a remar —papá era el representante del club—, a nadar —papá nadaba tres mil metros dos veces por semana—, a practicar con grandes aparatos… Verdaderamente, me quedaron grandes. Papá era un dechado de virtudes físicas. ¡Y qué decir de su cultura! De niño partici-pó en uno de esos concursos de preguntas y respuestas; ganó todo, por supuesto, contestando sobre Vida y obra de pintores españoles. Demasiado para mí. Me convertí en su fracaso exclusivo. Su único logro fue que un día de verano me insolara y me salieran manchas rojas por todo el cuerpo. Alergia al sol, dijo el doc-tor. Seguí siendo blanco repugnante; a partir de ese momento, con anuencia médica.

—¿Cómo anda tu inspiración poética?

Siempre me pregunta lo mismo. Sabe que rebotar constantemente en las editoriales me tiene mal. Que cuando me enteré de que un tal Sánchez había sido el ganador del Concurso de Poesía “Juan Ramón Jiménez”, me hice muchas ilusiones imaginando que podría ser yo. Pero resultó que era otro Sánchez. Cla-ro, ¡hay tantos!

¡Juego de compañero tuyo, papá! El desafío lo habían hecho un amigo de mi padre y el hijo, un chaval de mi edad. Papá me frenó: Pero, Daniel, para jugar al Scrabel es necesario tener cierto vocabulario. ¿Te parece que lo tienes?

Me fui a ver televisión. A partir de esa conversación comencé a soñar que papá se embarcaba y un vendaval lo hacía naufragar. Me despertaba mal, sintiéndome culpable.

—¿Qué te parece si cenamos? Digo, antes de que se enfríe.

Me entrega el paquete con la comida y lo abro en el centro de la mesa. Hago una pila con libros y papeles, busco un lugar despejado donde ponerla. No lo encuentro y la coloco en el suelo. Resoplo por el esfuerzo, regando mi caminata con la punta de la nariz. Pongo los platos y cubiertos para él solamente. Es muy fino y nunca pudo comer pollo con las manos. No sabe lo que se pierde. Me llevo a la boca un puñado grande de patatas. Frunce el ceño. Estoy en mi casa, ¿no?

Escribí poemas desde pequeño, pero mi padre se enteró cuando gané un segundo premio en Alcan-tarilla. Con la emoción del triunfo, dejé la carta sobre mi cama y él la leyó. Al volver de la escuela —repetía el segundo del BUP— me esperaba con una sonrisa, un libro de poemas y sobre todo…, otros ojos.

Si bien descubrió mi presencia al dejar de navegar, se dio cuenta de que también era un ser humano cuando leyó esa carta. Nació un brillo diferente en sus ojos, una consideración, un respeto en su voz y en sus palabras. Me hicieron sentir raro, incómodo al principio y soberbio después, cuando descubrí el placer de sentirme superior a alguien y, en este caso particular, nada menos que a él. Nuestra conversación se tor-nó fluida y el tema recurrente fue la poesía. Ésta logró lo que no habían conseguido sus esporádicos inten-tos de acercamiento. Yo, que me había acostumbrado al silencio de su indiferencia, hice esfuerzos tremen-dos para contestar educadamente a sus preguntas y asumí mi nuevo papel de maestro ante quien conside-raba que lo sabía todo. Me costó adaptarme a sus flamantes muestras de admiración y cariño.

—Se ha enfriado un poco. ¿Quieres que te lo caliente?

Puedo levantarme e ir hasta el horno; no soy ningún inválido. Es cierto que el esfuerzo realizado pa-ra desplazar mi volumen es mucho mayor que el cumplido por sus potentes músculos para erguir su cuerpo delgado. Pero puedo bastarme a mí mismo.

—Estoy viviendo con Julia.

Era hora de que se decidiera. Cada semana con una mujer diferente. Hasta cierto punto podría estar bien para mi edad, si no fuera por la maldita gordura y el sudor, pero a la edad de él…

—Está embarazada. Queremos que seas el padrino.

¡Claro! Como la mole de grasa no se decide a buscar novia, casarse y tener un hijo, le vamos a dar un ahijado. No es lo mismo, pero se aproxima. ¡Así que eso era la sorpresa! ¿Y ahora qué? ¿Debo ponerme de pie, abrazarlo, felicitarlo y agradecerle este honor? ¿Debo emocionarme y dejar caer algunas lágrimas? Demasiadas gotas caen de mi nariz. Padrino. ¡Papá era demasiado! Debo conformarme con un título me-nor: padrino.

—¡No! No me mires así. No es la sorpresa de la que te hablé.

¿Qué será? Si esto no lo fue…

Una vez finalizado el secundario, se restauró su interés en mi educación. Papá era un alumno avan-zado de actuación en las clases dictadas por un famoso profesor de teatro. Consideró una buena idea que yo también estudiara para combatir así mi innata timidez. Tres meses fuimos compañeros de curso. En ese lapso admiré las perfectas interpretaciones que mi padre realizó de los personajes más disímiles y me arre-pentí de haber cedido a su consejo ante mi avalancha de torpezas imparables. Un día discutió con el profe-sor, irascible como todo actor fracasado, y salieron del salón donde ensayábamos para arreglar sus cuentas.

—¿Y? ¿Qué me contestas? ¿Vas a ser el padrino?

Nunca voy a la Iglesia; no creo en Dios como él. Y un padrino, un buen padrino, debe creer y edu-car al ahijado en la religión. Es lo que dice el catecismo…, me parece.

Mi padre afuera discutía con ese energúmeno y yo en el escenario trataba de recordar la letra de la obra, que cada vez se me hacía más complicada. Me olvidaba, tenían que apuntarme cada palabra. Sin ex-presión, mi mente en la pelea, mis torpes movimientos arruinándolo todo, escuchaba los gritos del profesor, cada vez más enfurecido; la angustia me hizo alucinar y vi, juro que vi a varios compañeros que traían arrastrando a mi padre ensangrentado, asomado de su pecho el mango de un cuchillo, llantos y gritos, ¡una ambulancia!, salí corriendo, me enredé en las bambalinas, rodé por la escalera, ¡no, con el cuchillo no!, me incorporé, avancé por el pasillo torpemente, como siempre, lo quería vivo, ¡el cuchillo no!, me crucé con el profesor, ¡asesino!, me miró con ojos extraviados, mi padre sentado en el piso del foyer, tomándose la bar-billa, dónde tienes clavado el cuchillo, qué cuchillo, le palpaba el pecho, dónde está la sangre, qué sangre, sólo un golpe en la cara, me aturdió un poco, sollozando le pasé un brazo por la espalda y lo ayudé a poner-se de pie, a él también se le llenaron los ojos de lágrimas, ¡gracias, hijo!

—En el otro paquete traje helado. Ya lo abro.

Fue la única vez que me sentí muy cerca de mi padre. Marcó el final de nuestras clases de teatro y un nuevo cambio en nuestra tan incierta relación. Él, creyendo descubrir el amor que mi timidez no me permitía expresar, me colmó de demostraciones de afecto, atento siempre a mis menores gestos, a la infle-xión de mi voz; yo, molesto, trataba de volver —muy sutilmente—, a mi cómoda indiferencia.

—Para el final…, la sorpresa.

¿Qué se traerá entre manos? Entonces veo una carpeta sobre una silla; y adivino cuál es la sorpresa. Siento un dolor adentro, muy profundo, que se extiende por todo el cuerpo. Papá toma la carpeta y la abre.

—Yo soy el Sánchez que ganó el Concurso de Poesía.

Con una sonrisa, contento, me lo dice.